出産・子育てに関する制度ってどんなのがあるんだろう?

「子どもを授かったけど、出産まで不安だな…」

「出産したら仕事と子育ての両立が大変だよな」

「子どもが発熱!でも授業があるしどうしよう」

公立学校の教員として働きながら、子育ても両立させるのは本当に大変ですよね。

授業や校務に追われる中で、子どもが体調を崩したり、長期的な休業が必要になったりすることは避けられません。

しかし、教員に与えられた休暇・休業の制度をしっかりと把握して活用できているでしょうか?

「制度なんて知らないし、調べ方もわからない」

と感じる人も多いと思います。

今回は『大阪府の公立教員が利用できる出産前と出産以降の休暇・休業制度』について解説します。

✅️ どんな休暇・休業が利用できるのかが分かる

そんな内容となっています。

🙋 子育てと仕事の両立を支える制度をしっかり活用し、無理のない働き方を目指したい

という方は必見です。

以下が今回の記事の結論です。

✅ 妊産婦健康診査の休暇

↳ 妊娠中の健康診断を受けるために取得できる休暇。

✅ 産前休暇

↳ 出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は16週間前)から取得可能。

✅ 産後休暇

↳ 出産後8週間の休暇。出産日によって産前休暇との調整が行われます。

✅ 配偶者の出産休暇

↳ 配偶者の出産に関連した手続きのため、最大2日間の休暇が取得可能。

✅ 配偶者の育児参加

↳ 配偶者が出産から子どもの小学校入学前までの育児に参加するための休暇。

✅ 育児時間

↳ 生後1年6か月までの子どもを育てるための休暇。

✅ 子の看護休暇

↳ 中学生未満の子どもの看病のために取得できる休暇。

また、出産後に利用できる休業には「育児休業」「産後パパ育休」「育児短時間勤務」などがあります。

特に「育児休業」は夫婦が共に取得できる場合もあります。

育児休業中は給与が支給されませんが、育児休業手当金(雇用保険)を受け取ることが可能です。

もっと詳しく知りたいという方は、ぜひ最後まで読んでみてください!

子ども・子育てに関する休暇・休業制度の概要

ライフステージごとに「出産する職員」と「配偶者となる職員」の休暇・休業制度があります。

今回は、出産前と出産以降について紹介するので、適切に活用し、ムリのない働き方を実現しましょう。

出産前と出産以降の休暇に関する制度

①妊産婦健康診査【特別休暇】

「医師や助産師などによる健康チェックやアドバイスを受ける必要がある場合に取得できる休暇」のことです。

対象者

● 妊娠中の教職員

取得可能時間

● 1回につき1日以内で必要と認める時間(回数)

取得単位

① 母子健康手帳交付~妊娠満23週:1回/4週間

② 妊娠満24週~妊娠満35週:1回/2週間

③ 妊娠満36週~出産:1回/1週間

④ 出産後1年までの間:1回

給与の取扱い

● 有給休暇

妊産婦健康診査-1024x949.jpg)

②産前休暇【特別休暇】

「出産予定日の8週間前(双子以上の場合は16週間前)から取れる休暇」のことです。

対象者

● 妊娠中の教職員

取得可能期間

● 出産予定日以前8週間の期間内で必要とする期間

※申請すれば取得できるが、強制ではない(働き続けることも可能)

給与の取扱い

● 有給休暇

産前休暇の対象となる「出産」とは、妊娠12週(85日目)以降の分娩を指します。

● 妊娠85日目以降の流産・死産も「出産」とみなされ、産前産後休暇の対象

● 妊娠84日目以前の流産は「出産」とならず、産前産後休暇は取得できない

病気休暇中に産前8週間に入ったら、本人の希望で病気休暇を取り消し、産前休暇に変更できます。

休職中の職員には産前産後休暇は認めれれません。

ただし、休職の原因がなくなり復職すれば産休の取得が可能です。

産前産後.jpg)

③産後休暇【特別休暇】

「出産の翌日から8週間後まで、原則として取らなければならない休み」のことです。

※産後8週間は、本人の請求の有無に関わらず就業させてはいけません。【労基法第65条】

対象者

● 妊娠中の教職員

取得可能期間

● 出産日の翌日から8週間、必ず確保

例えば、4月10日に出産 したなら…

産後休暇は4月11日~6月5日までの8週間

給与の取扱い

● 有給休暇

出産日が予定よりずれた場合の扱いは次のとおりです。

予定日より早く出産した場合

産前休暇が短くなった分、産後休暇を長くして合計16週間(多胎妊娠は24週間)になるよう調整可能です。

例)予定日より1週間早く出産の場合

産前:7週間

産後:9週間

予定日より遅く出産した場合

産後8週間は必ず確保する必要があるので、産前休暇が延びます。

例1)予定日より1週間遅く出産(産前8週+産後8週)の場合

産前9週間+産後8週間(産後休暇終了日が1週間後ろ倒し)

例2)予定日より1週間遅く出産(産前6週+産後10週)の場合

産前7週間+産後9週間(産後休暇終了日は変わらない)

④配偶者の出産休暇【特別休暇】

「配偶者の出産に付き添ったり、手続きの代行をしたりするために取得できる休暇」のことです。

対象者

● 配偶者が出産等で入院する日から出産日以後2週間を経過する日までの期間内である教職員

取得可能期間

● 2日以内

取得単位

● 1日単位または1時間単位で取得可能

給与の取扱い

● 有給休暇

配偶者の出産-1024x587.png)

⑤配偶者の育児参加【特別休暇】

「配偶者が出産するときや、生まれた子どもが小学校に入学するまでの間、育児のために取得できる休暇」のことです。

対象者

● 配偶者が出産する場合で、出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は16週間前)から、出産後1年が経過する日までの間に、生まれた子や小学校入学前の子(配偶者の子を含む)を育てるために仕事を休むことが適切だと認められた教職員

取得可能期間

● 5日以内

取得単位

● 1日単位または1時間単位で取得可能

給与の取扱い

● 有給休暇

配偶者の育児参加-1024x527.png)

⑥育児時間【特別休暇】

「授乳や託児所の送迎など、育児のために取得できる休暇」のことです。

対象者

● 生後1年6か月までの子どもを育てる教職員

取得可能期間

● 子が1歳6ヶ月になるまで

取得単位

● 1日2回、合計1時間30分

(30分と1時間に分ける or 90分まとめて取得も可能)

給与の取扱い

● 有給休暇

男性職員が育児時間を取得できないケース

① 妻が育児可能なケース

次の全てに当てはまる場合、妻は育児可能とみなします。

● 子どもと同居している

● 就業していない or 働く時間が非常に短い

● 病気や障害がなく、子どもの世話が可能

● 妊娠中の他の子どもが出産予定日の6週間(双子以上は14週間)以内でない、または産後8週間以内でない

※配偶者が府職員の場合は「6週間→8週間」「14週間→16週間」となる

② 妻が産後休暇を取得しているケース

③ 妻が育児休業を取得しているケース

配偶者との併用について

男性職員が取得できる時間は、妻の育児時間分を差し引いた時間までです。

配偶者が同じ時間帯に育児時間や部分休業を取得している場合、その時間は育児時間として取得できません。

※ただし、双子やそれ以上の子どもを育てている場合、例外的に同じ時間帯に育児時間を取得できることがある。

すでに育児時間が承認された後、女性職員(配偶者)が新たに育児時間を申請し、合計が1時間30分を超える場合は、男性職員の育児時間が取り消されます。

育児時間と他の休暇の併用

育児時間と年次休暇(有給休暇)などは併用可能です。

※ただし、1日休みを取る場合は育児時間はなくなり、年次休暇などが適用されます。

育児時間.jpg)

⑦子の看護休暇【特別休暇】

「中学生未満の子どもを育てている職員が、その子の看病のために取れる休暇」のことです。

対象者

● 中学生未満の子ども(配偶者の子も含む)を育てている教職員

取得可能期間

● 子が中学生になるまで

取得単位

● 1会計年度につき最大5日間

● 中学生未満の子が2人以上いる場合は最大10日間

● 必要に応じて1日単位または1時間単位で取得可能

給与の取扱い

● 有給休暇

職員が次の理由で仕事を休むことが認められる場合に取得できます。

● 子どもが負傷または病気になった際の看護(世話・通院など)

↳風邪や発熱など軽い症状から、より重い病気まで含む

※ただし、リハビリなどの機能回復訓練は含まれない

● 予防のために必要な世話

↳予防接種や健康診断の付き添い

↳予防接種後に高熱などの強い副反応が出た場合も対象に含む

子の看護休暇.jpg)

引用元:大阪府|学校職場における勤務条件等(制度解説))|https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/62094/seidokaisetsu-fuhi.pdf

出産前と出産以降の休業に関する制度

出産直後から-1024x706.jpg)

女性職員は「出産の翌日から8週間後まで休暇」となるので、その期間の「休業」に関する制度は配偶者(夫)のみとなります。

①育児休業

「3歳未満の子どもを育てるための休業制度で、両親が同じ時期に一緒に取ることもできる」

対象者

● 子どもが満3歳になるまでの間に育児をする必要がある教職員

取得可能期間

● 子どもが満3歳になるまで

(夫婦同時に取得可能)

● 育児休業が終了した後は、職務に復帰

(休業終了翌日から自動的に復帰することになる)

取得単位

① 連続した期間での取得の場合

✅ 開始日は本人が希望する日に設定できる(出生日や退院日など)

✅ 復職日は保育園の入園時期などに合わせて調整が可能

〈例〉

・子どもが1歳になるまで取得

・子どもが生後6か月になるまで取得し、その後職場復帰

② 分割取得

✅ 育児休業は「2回」まで分割取得が可能

〈例〉

1回目:生後3か月から6か月まで育児休業

2回目:子どもが1歳6か月から2歳になるまで育児休業

1回目:生後すぐに3か月間の育児休業

2回目:配偶者が復職するタイミング(子どもが1歳半)で2か月間取得

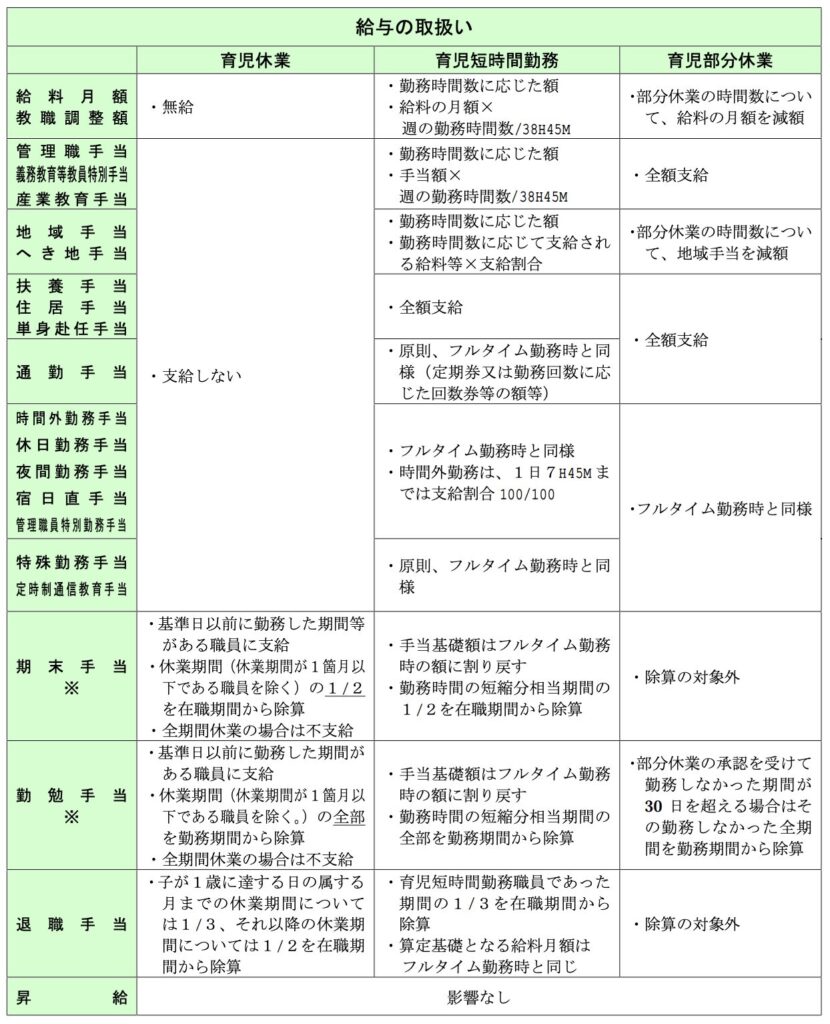

給与の取扱い

● 育児休業中は、給与は支給されない

↳「育児休業手当金(雇用保険)」という制度がある

②産後パパ育休

「男性が赤ちゃんの誕生後すぐに育児に専念できるように設けられた制度」のことです。

対象者

● 子どもの出生後8週間以内に育児をする必要がある教職員

取得可能期間

● 子どもの出生後8週間以内

↳最大4週間(28日間)まで

取得単位

● 1日単位

✅ 産後パパ育休は「2回」まで分割取得が可能

〈例〉

・連続して4週間(28日)取得

・1週間だけ取得し、その後また3週間取得(分割取得)

・数日だけ取得し、間を空けてまた数日取得

給与の取扱い

● 産後パパ育休中は、給与は支給されない

↳「育児休業手当金(雇用保険)」という制度がある

③育児短時間勤務

「小学校就学前の子どもを養育するため、通常より短い勤務時間で勤務できる制度」のことです。

対象者

● 満6歳に達する年度の3月31日までの子どもを養育している教職員

・共働きの家庭でも、両親それぞれが利用可能

・配偶者が専業主婦(主夫)の場合でも利用可能

取得可能期間

● 満6歳に達する年度の3月31日まで

・開始時期 → 産後休暇や育児休業の終了後から取得可能

・終了時期 → 子どもが小学校に入学する年度の3月31日まで

・請求できる期間は 「1か月以上1年以下」

※1年以上の利用を希望する場合は、延長手続きをすれば可能

給与の取扱い

● 勤務時間が短縮されるため、その分給与が減額される

-1024x287.png)

④部分休業・子育て部分休暇

「小学校6年生までの子どもを養育するために、養護施設への送迎などで1日2時間まで休むことができる制度」のことです。

対象者

▼部分休業

↳満6歳に達する年度の3月31日までの子どもを養育している教職員

▼子育て部分休業

↳小学校第1学年から第6学年までの子どもを養育している教職員

取得可能期間

▼部分休業

↳満6歳に達する年度の3月31日まで

▼子育て部分休業

↳小学校第1学年から第6学年まで

取得単位

● 1日2時間まで

(15分単位で取得可能)

給与の取扱い

● 勤務時間が短縮されるため、その分給与が減額される

まとめ

今回は『公立教員が利用できる出産前と出産以降の休暇・休業制度』について解説しました。

✅ 妊産婦健康診査の休暇

↳ 妊娠中の健康診断を受けるために取得できる休暇。

✅ 産前休暇

↳ 出産予定日の8週間前(多胎妊娠の場合は16週間前)から取得可能。

✅ 産後休暇

↳ 出産後8週間の休暇。出産日によって産前休暇との調整が行われます。

✅ 配偶者の出産休暇

↳ 配偶者の出産に関連した手続きのため、最大2日間の休暇が取得可能。

✅ 配偶者の育児参加

↳ 配偶者が出産から子どもの小学校入学前までの育児に参加するための休暇。

✅ 育児時間

↳ 生後1年6か月までの子どもを育てるための休暇。

✅ 子の看護休暇

↳ 中学生未満の子どもの看病のために取得できる休暇。

また、出産後に利用できる休業には「育児休業」「産後パパ育休」「育児短時間勤務」などがあります。

特に「育児休業」は夫婦が共に取得できる場合もあります。

育児休業中は給与が支給されませんが、育児休業手当金(雇用保険)を受け取ることが可能です。

教員として仕事と子育てを両立するために、これらの制度を理解し、適切に活用することが大切です。

教師であるあなたは知っている!そして、生徒に語ってきたはずです!

「素直にコツコツ頑張れる人が最終的に良い結果を得られる」と。

『時間的』、『精神的』、『経済的』余裕を手に入れるための勉強を始めるあなたは『生徒』です。

ぜひ、時間・お金に余裕をもって自分の子どもと接する事ができる先生になりましょう!

そのために、コツコツ1つずつ行動しましょう。

そうすれば、気付けば私が掲げる『豊か先生』になれているはずです。

「生活(お金)のために教師をやめられない・・・」ではなく、

「教師という仕事から得られる価値のために働きたい」という先生にあふれた職場になると、ステキな教育環境になると本気で信じています。

ぜひ、みなさんが「豊か先生」となり、充実した人生を過ごしていただけたら、同じ先生である私も嬉しいです。(*^^*)

ブログを通じて、教師としての考え方やノウハウを共有するだけでなく、将来を担う子どもたちや教育現場に少しでも良い影響を与えられるよう、今後もコツコツと発信を続けていきます。

このブログが、読んでくださる方々にとって「気づき」や「ヒント」となれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました(^^)

おわり。

コメント