きようびんぼう?とっかがた?

ちょっと何言ってるか分かんないです…

いろんな業務をサポートできるか、専門性を武器に存在感を発揮するかってこと。

共通して言えるのは『自分の強みを持っている』ということやな!

「先生は何でもできなきゃダメ」、「他の先生と違う魅力を出したい」と思い、行動することは大切です。

しかし、「なりたい自分像や努力の方向性を明確にせず闇雲に行動してしまい、努力に反して周囲の評価が低い」という状況に陥ってしまうことはよくあります。

「器用にこなすか、専門を極めるか?」

正解がどちらなのかで悩むのではなく、自分の強みを職場でどうやって活かすかを悩むことが重要です。

今回の内容を読むと、4つのメリットが得られます。

1️⃣ 結果が出る

自分の強みを理解し活かすことで、適切な役割を担い、仕事の成果を最大化できる。

2️⃣ ミスしない

自分の適性を把握することで、向いていない業務にムリに取り組むリスクを減らせる。

3️⃣ お金や時間をムダにしない

努力の方向性を明確にすることで効果的にスキルを伸ばし、ムダな時間を削減できる。

4️⃣ 安心安全

自身の適性に合った役割を担うことで、精神的な負担を減らし安定して働ける。

それぞれの特徴を以下にまとめました。

〜手広くできるけど、どれも平均的で強みがない〜

⭕️ 柔軟性、対応力:いろんなニーズに応えやすい。

⭕️ オールラウンダー:学校全体の潤滑油となれる。

⭕️ 幅広い視野:分野を横断した視点で考えられる。

❌️ 専門性の欠如:特定のことで信頼を得にくい。

❌️ 業務過多:「任せやすい」ため負担が増えがち。

❌️ 突出した強みがない:どれも一流ではないと評価される可能性がある。

〜局所的な高いスキルはあるが、汎用性に欠ける〜

⭕️ 深い専門性:深い学びを提供できる。

⭕️ 強い個性と魅力:「ならでは」の価値を生む。

⭕️ 結果を出しやすい:特定分野で成果を得やすい。

❌️ 柔軟性の欠如:守備範囲が狭く、変化に弱い。

❌️ 単一のリスク:特化が不要な場合、魅力が減る。

❌️ 視野が狭くなりがち:他分野のアイデアやスキルを取り入れる機会が減る。

周囲が求める強みを自分が持っていれば、どちらのタイプでも魅力的な教師となれます。

勝利の基準はニーズを満たすこと

どちらが優れているんだろう?

優れているかどうかを決めるのは自分じゃなくて周りの人!

だから、生徒や同僚が何を求めているのかが基準やで!

『幅広い知識やスキル』✕『柔軟な対応力』が器用貧乏型の強み

特定分野に縛られない教育現場で大きな力を発揮します。

このような場合では、幅広いスキルと対応力が不可欠な要素となります。

- 欠員がよく出る職場:他の人の業務をサポート

- 小規模な学校:一人が複数の分掌を兼任する

- 学校行事:体育祭や文化祭など、複数の業務や役割を同時進行でこなす必要がある場面

計画・進行・トラブル対応まで一貫してできる人は…

〇〇先生の業務を変わりに果たせる人は…

◯◯の悩みが複雑だけど、共感してあげられる人は…

周りの求めることがこのようなとき、器用貧乏型が重宝されます。

私はずっと教務しかしたことないから、生徒指導は…

元気な生徒を盛り上げるのはメチャクチャ得意ですが、おとなしい生徒は…

『幅広い知識・スキル』✕『柔軟な対応力』が求められる場面では、器用貧乏型の先生に軍配が上がります。

『高い専門性』✕『的確な問題解決力』が特化型の強み

特定の分野や専門性が求められる教育現場で大きな力を発揮します。

このような場合では、高いスキルと独自性が不可欠な要素となります。

- 難関校の受験指導:高度な専門知識を活用

- 個別指導:興味や適性に合わせた深い学び

- 課外活動、地域連携:独自の価値を生み出し、外部との連携や特別な活動で橋渡し役を果たす

◯◯高校の入試問題について教えてられる人は…

ICTを活用した教育コンテンツに詳しい人は…

◯◯について外部の方と繋がりたいけど、人脈が広い人は…

周りの求めることがこのようなとき、特化型が重宝されます。

この分野は専門外なので、サポートできるか不安…

幅広く対応はできるが、ここまで専門的な指導は難しいな…

『高い専門性』✕『的確な問題解決力』が求められる場面では、特化型の先生に軍配が上がります。

自己満足はダメ!周りのニーズを満たせる人材であれ!

どちらが優れているかではなくて、周りが求めていることを解決できるかどうか…

仕事は誰かの悩みや不満を解決してあげることやからな!

「他の人より優れている」は自己満足!

周りが求めることを自分が満たせるかどうか?

この考え方が抜け落ちていると『周りから一目置かれる先生』にはなれません。

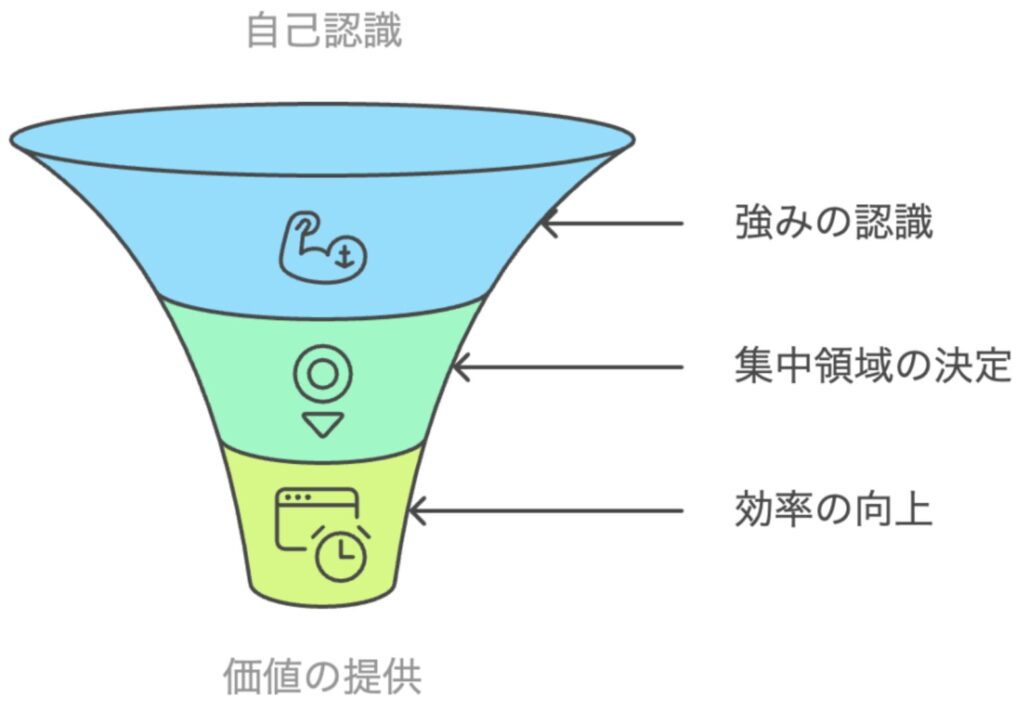

ニーズを満たすには、どちらのタイプでも次の2つが重要です。

- 自分の強みをしっかり認識する

- 自己分析やスキル磨きを行っていく

強みを認識してニーズを満たそう

自分の強みを持つ・・・

自分の強みを認識していると「生きやすくなるよ」って話やで!

メリット①「やりがいを感じられる」

強みを認識すれば、周りの期待に応えやすくなる。

それだけでなく、自分自身も仕事にやりがいを感じやすくなります。

構造的に考えると…

①.価値を提供する

↓

②.感謝される

↓

③.活力が湧く

↓

④.さらに行動し、成長する

↓

⑤.①に戻る

自分の強みを活かして周囲の悩みや不満を解決することで、自己有用感や自己肯定感が高まります。

「もっと成長したい」という気持ちが湧き、強みを伸ばし磨くことで、さらに大きなものになります。

このサイクルに入ってくると、仕事に対する満足感が高まり、仕事に対してのやりがいを感じられます。

また、他者との信頼関係を深め、さらなるチャンスを生み出すきっかけになります。

メリット②「強いチームをつくれる」

強みを認識し、それを意識的に活かすことで、良いチームワークが生まれます。

①.強みを活かし協力する

↓

②.大きな成果が生まれる

例えば、『器用貧乏型教師の柔軟な対応力』✕『特化型教師の高い専門性』で、教育現場に豊かな学びの場を提供できます。

メリット③「時間を注ぐ指針となる」

自分の強みを見極めることは、無駄な労力を省き、効率的に仕事をこなすための第一歩です。

何もかもを完璧にこなすことは不可能であり、限られた時間やエネルギーをどこに注ぐかを見定めることが、最も重要です。

強みを認識することは、ただ自分の能力を誇示するためではありません。

むしろ、「自分がどんな場面で価値を発揮できるか」を明確にし、その価値を周りの人々に提供するための道しるべとなります。

自分の強みを認識することで、やりがいを感じ、チームの一員として活躍でき、時間を上手に使って高い価値を生み出せるようになるで!

『強み』の見つけ方

そんな才能なんてないよ…

周囲のニーズに対し、同僚よりわずかでも優れた対応ができればいいから、生まれ持った才能は関係ないで。

必ずしも「生まれ持った才能」だけではなく、強みは経験や努力を通じて手に入れられます。

次の3つの方法で強みを見つけてみましょう。

- 自己分析をする

- フィードバックを活用する

- 小さく試してみる

(1) 自己分析をする

強みを見つけるための第一歩は、自己分析です。

3つの視点から深掘りしてみましょう。

- 得意なことを振り返る

- 周りの評価を聞く

- 好きなことを探る

1.過去の成功体験や得意なことをリストアップする

●自分が比較的簡単にできることを振り返る。

●他人が苦労することを自然にこなせる点を見る。

生徒から「先生、説明が分かりやすい」と言われた。

行事のスケジュール管理を短時間で組み立てられた。

2.家族や友人、同僚など信頼できる人に意見を求める

●「私の得意なことは何だと思う?」

●「周りと比べて特に優れていると感じる点は?」

3.好きなことは強みに繋がりやすい

●情熱を持って取り組めることは、成長しやすい。

●好きをどう活かせるかを考えてみる。

論理的思考が得意

➡ 学校の行事運営でスケジュールを最適化し、スムーズに進行できた。

DIYやものづくりが好き

➡ 教室環境を工夫し、生徒が集中しやすいレイアウトを考案した。

お金はかかるけど、「GALLUP社のクリフトンストレングス」も役立つで!

以下にGALLUP社のHPリンクを載せておきます。

「GALLUP社のクリフトンストレングス」

https://www.gallup.com/cliftonstrengths/ja/253634/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0.aspx

ちなみに、「ユタカ先生の結果」はこんな感じでした。

(※PDF全26ページのレポートのうちの1ページです)

(2) フィードバックを活用する

自己分析で強みを見つけた後は、フィードバックを通じて確認し、さらに磨いていくことが重要です。

- 結果に注目する

- 他者からの意見を活かす

得意だと思っていても成果が伴わない場合、まだ磨くべき点がある可能性があり、仕事やプロジェクトで得たフィードバックがその発見と成長の手がかりとなります。

強みをさらに磨くために、フィードバックを受けて修正し続けることで、真の強みへと変えていきましょう。

楽しく教えたつもりだったが、生徒の理解度が低い

➡ 方法や教材を見直し、伝わりやすい工夫をする。

プロジェクトでリーダーを務めたが、進行が遅れた

➡ リーダーシップや計画の立て方を磨く。

周囲のフィードバックは、自分の強みや課題を理解するための貴重な情報源でもあります。

「私の貢献で特に良かった点、改善すべき点は?」と質問する。

授業アンケートで、生徒に「分かりやすかった部分」「改善してほしい部分」を記入してもらう。

先輩に「私の業務で特に評価している点と、成長が必要な点」を率直に尋ねる。

フィードバックは、自分では見えない“外からの視点”を手に入れられる。

「聞くは一瞬の恥、聞かぬは一生の恥」の精神やな!

(3) 小さく試してみる

強みを見つけるには、行動して試すことも必要です。

小さな挑戦を通じて、予想していなかった才能や適性に気づくこともあります。

- 新しい挑戦をする

➡ 未知の分野で得意分野がみつかる。 - 趣味を活かす

➡ 仕事以外の活動でみつかることもある。

●未知の分野に挑戦することで、新たな可能性を広げましょう。

・学校行事で新しい役割に立候補してみる。

・新しい企画に関わってみる。

・チームの中でリーダーとして動いてみる。

●仕事とは異なる環境での経験が、新たな視点を与えてくれる。

趣味のデザインスキルを、学校のパンフレット作成や文化祭の装飾に活かす。

仕事外の活動で得たプレゼンテーションスキルを授業や会議で応用する。

地域活動で築いたネットワークを、学校の課外活動に活かす。

小さな挑戦を繰り返すうちに、「これが自分の得意分野かもしれない」と思えることが増えていくもんやで!

大切なのは方向性の明確化

自分の強みを理解し、見つけていくということが重要なんですね!

そういうこと(^o^)/

いくら頑張っても、そのエネルギーが間違った方向に向かっていれば、期待した結果には結びつかへん!

以下の3つの要素が交わるところに、あなたの「真の強み」があります。

- 好きなこと

- 得意なこと

- 社会のニーズ

モチベーションを維持しやすく、スキルや知識を活かして成果を出せ、さらに他者にとって価値のある分野を見極めましょう。

「器用貧乏」と「特化型」の優劣をつけたところで、『良い教育環境をつくる』ことには繋がりません。

「最高の教育環境をつくる」ためには、「器用貧乏型」と「特化型」すべての先生がそれぞれの強みを発揮し、互いに補い合う方法が最も効果的です。

器用貧乏型の先生は幅広いスキルを活かして、さまざまな問題に対応する。

特化型の先生は尖った能力を発揮する。

お互いに役割を尊重し合うことで、チームとしての力は飛躍的に伸びていきます。

ここで大事なことは、「誰もが全てを持つ必要はない」ということです。

チーム内で役割を分担し、それぞれが自分のベストを尽くすことで、全体の成果が最大になる。

これこそが、「最高の教育環境」をつくる秘訣です。

以下はそれぞれのタイプが伸ばすべき方向性です。

幅広いスキルを持っているからこそ、それを活かすための「軸」や「まとめる力」を磨く。

- 俯瞰力(全体を見る力)

幅広いスキルを活かすには、プロジェクト全体を理解する力が不可欠。

➡異なる分野をつなぎ、成果を生む「橋渡し役」になる。 - コミュニケーション力

多様な知識を持つからこそ、周囲との連携や情報共有が鍵となる。

➡自分の知識を分かりやすく伝え、チームにとって不可欠な存在になる。 - 意思決定力

「あれもこれもできる」からこそ、優先順位をつける力が求められる。

➡「何をやるか・やらないか」を素早く判断し、柔軟かつ決断力のある存在になる。 - 専門性の一部強化(プチ特化型)

幅広いスキルを持ちながらも、「これは任せられる」と言われる分野をつくる。

➡信頼を集め、より影響力のある存在になる。

深い専門性を活かしつつ、「周囲と協調」しながらその力を最大化するスキルを磨く。

- 発信力(アウトプット力)

専門性を適切に表現できると、他者との連携がしやすくなる。

➡専門的な内容を噛み砕いて説明し、論理的に伝える力を鍛え、説得力のある存在になる。 - 補完スキルの習得

専門分野以外の基礎スキルを身につけることで、強みをさらに活かせる。

➡IT分野の人がデザインを学ぶのように、専門性を補強するスキルを習得する。 - 共感力(周囲を巻き込む力)

専門性に没頭しすぎると孤立しやすいため、周囲の意見に耳を傾け、協力しながら進める力を養う。

➡他者の視点を理解し、チームとして成果を生み出せる存在になる。 - 広い視野を持つ努力

自分の専門分野が他分野や社会全体とどうつながっているかを意識する。

➡応用力や独創性を高め、より影響力のある教育者になる。

どちらのタイプにも共通して必要なのは 「自己理解」と「柔軟性」 やで!

自分の強みを正しく認識して、環境やチームに応じて柔軟に動ける力が、最終的な成功につながるんや。

「自分に足りない部分を補う努力を怠らず、持っている強みを最大限に活かす」ことを目指しましょう!

✅ 器用貧乏型教師は学校全体の中でバランスを取り、さまざまな業務をサポートできる強みがある。

✅ 特化型教師は専門性を武器にして、深い学びや結果を生み出すことで、存在感を発揮します。

大切なことは『自分の強みを持つ』こと。

「強みを伸ばす・磨く・増やす」 ことが 「豊か先生」 への道です!

ぜひ、みなさんが「豊か先生」となり、充実した人生を過ごしていただけたら、同じ先生である私も嬉しいです。(*^^*)

ブログを通じて、教師としての考え方やノウハウを共有するだけでなく、将来を担う子どもたちや教育現場に少しでも良い影響を与えられるよう、今後もコツコツと発信を続けていきます。

このブログが、読んでくださる方々にとって「気づき」や「ヒント」となれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました(^^)

おわり。

コメント